教师简介:

周伟,美术学院•书法学院,副教授,硕士生导师

主持《传统建筑榫卯结构虚拟仿真实验》获得教育部首批国家级一流本科课程“金课”认定,2022年《模型设计与制作》课程获批四川省第三批高等学校省级课程思政示范项目认定。主持校级人文社科类教学改革项目1项。2021年获得校级“本科教学优秀奖”二等奖。

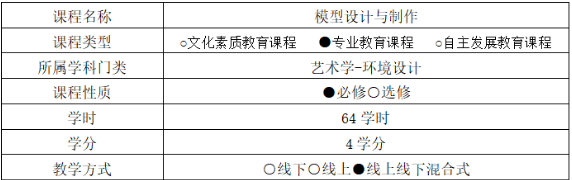

一、课程基本情况

二、课程思政育人理念与目标

精心设计 育人方案

课程设计坚持以学生为中心,以成果为导向,准确把握立德树人的内涵,以“课程思政”为抓手,真正实现“思政”与“课程”的同向同行。不仅以“课程”为载体,传递“思政”元素,更重要的是以“思政”为工具,为国育才,培养大学生的文化自信和民族自豪感!激发学生热爱祖国报效国家的爱国主义精神!

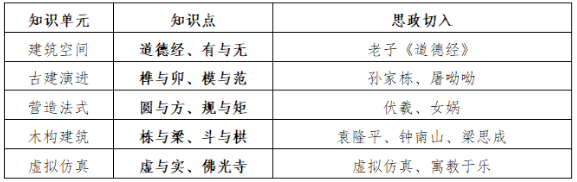

三、课程思政元素与融入点

本单元知识与思政融入点

课程思政 精准滴灌

文字,担着记录民族历史、传承民族文化、延续民族血脉、凝聚民族力量等重大使命。教学中切入“说文解字”,让学生感受母语魅力,理解中华文化精髓。

四、教学设计与教学实施

学情分析:

精心设计 组织教学 课程思政 贯穿始终

教学活动组织与开展

面向对象:本课程面对的是环境设计二年级学生,建筑专业基础不足,特别是对中国古代木构建筑认知欠缺。

开设目的:通过本课的学习掌握模型在设计活动中的作用与意义,及其制作的正确方法和过程。在实践过程中培养独立思维,提出问题和解决问题的能力。为更深入的研究所设计空间提供新的途径和构思表现的方法,为设计的推敲与完善提供技术支持。

教学重难点:

1. 教学重点

认识与理解建筑的功能与分类,加强对建筑基础知识和建筑结构基础知识的理解。同时,通过传授传统课程知识、技能,加深学生对中华优秀传统文化的自觉认同。

2. 教学难点

识别传统建筑的制式,认知建筑的一般规范,掌握榫卯结构以及斗拱在木构建筑中的重要作用,引导学生提高对建筑的审美能力。

3. 对重点、难点的处理

课程运用了我校自主研发的传统建筑榫卯结构虚拟仿真实验教学项目,使用3D高精度建模整体还原了唐代木构建筑佛光寺东大殿,创建了八种传统建筑榫卯制作与组合实验,解决了传统建筑榫卯实验不可逆、实验环境匮乏、实验资源不足等问题。在课程中灵活运用该项目,有利于展示榫卯结构的精妙绝伦,借此诱发学生爱上传统建筑文化,激励当代大学生自觉成为传承和弘扬中华优秀传统文化的践行者。

教学目标:

1. 价值目标

课程中穿插中华优秀传统文化教育,加强学生对中华优秀传统文化的学习。这是强调构建中华优秀传统文化传承体系、推动文化传承创新的重要途径。

通过传授传统课程知识、技能,加深学生对中华优秀传统文化的自觉认同。在潜移默化中将国家意识、文化自信、人格养成等思想政治教育导向与课程固有的知识、技能传授有机融合,使之感受到中华优秀传统文化的魅力!

2. 知识目标

通过学习中国古代建筑基本知识,了解中国传统建筑的起源、诞生、发展、体系与演进,全面学习中国古建筑演绎。

3. 能力目标

能够运用中国传统建筑知识对各种传统建筑进行分析概括。

能够运用《传统建筑榫卯虚拟仿真实验》认知木构建筑的榫卯知识,并对传统木构建筑榫卯与斗栱进行识别与重构。

教学策略:

通过课堂教学引导和激励学生,调动起学生参与活动的积极性,激发学生对解决实际问题的渴望,并且要培养学生以理论联系实际的能力,从而达到最佳的教学效果。基于本课程的特点,课程主要采用了以下的教学策略:

1、混合教学法

线上线下相结合,线下为主、线上为辅。利用《传统建筑榫卯虚拟仿真实验》让学生在虚拟仿真实验中,学习到榫卯结构拆解与重构任务。

2、案例分析法

每一个知识点都由相应的建筑历史依据引出,比如运用老子《道德经》对建筑的概述引导学生进入建筑设计的教学,案例中灵活运用“词汇、人物、建筑”的介绍,对学生进行素质教育,穿插介绍中国古代建筑的精妙。

3、启发教学法

精心设疑,引发思维。在知识讲授中,具有“留白”意识,给学生预留自主思考空间、自主实践空间,使学生自主获得知识。

教学过程:

课前:通过雨课堂教学平台,发布学习资料,明确学习要求与提交的学习成果材料,通过网络平台实现师生互动、生生互动,促进思考,引导学习性投入。

课中:教师集中点评课前共性或典型的问题,针对重点、难点指导学生学习,通过教师引导、学生实作培养学生的空间意识与空间思维能力、同时通过“说文解字”切入课程思政元素。

课后:运用《传统建筑榫卯虚拟仿真实验》探索木构建筑的榫卯知识,并对传统木构建筑榫卯与斗栱进行识别与重构,引导学生运用新知新技。

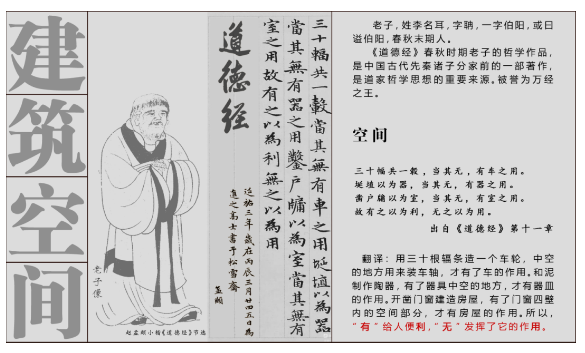

1、中国建筑起源

利用老子所著《道德经》对空间的理解与描述作为引入新课的开场白。

运用《道德经》对建筑的概述引导学生进入建筑设计的教学。

《道德经》对建筑空间的概述

2、真正建筑诞生

穴居(北方)

大自然奇异深幽的洞穴,为人类在长期生存期间提供了最原始的家。

巢居(南方)

南方湿热多雨的气候特点造就了 “构木为巢”的居住模式。

3、古建筑的发展

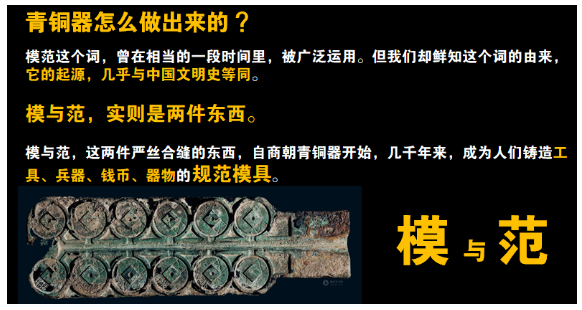

1)青铜发明——商代

公元前16世纪建立的商朝是我国开始有了文字记载的历史,大量的商朝青铜礼器、生活用具、兵器和生产工具。

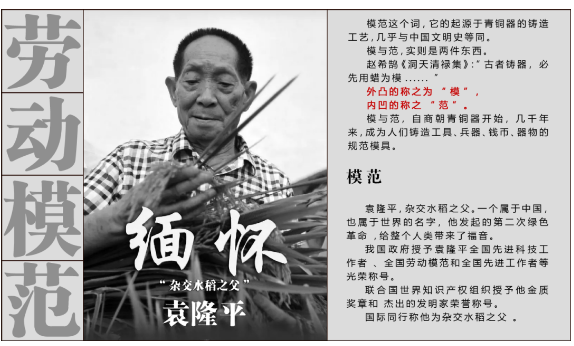

切入《说文》:“模范”的现代含义:可以作为学习榜样的、值得学习的人或事物。

模范一词来源

劳动模范 袁隆平

2)合院鼻祖——西周。

西周最有代表性的建筑遗址当属陕西歧山凤雏村的早周遗址。建筑的规模并不大,却是我国已知最早、最严整的四合院实例。

4、古代建筑体系

1) 隋——统一后的城市建设

隋朝统一中国,结束了长期战乱和南北分裂的局面,为封建社会经济、文化的进一步发展创造了条件。

2) 唐——庄重宏伟的泱泱大国

建筑主要特点有:规模宏大,规划严整。

现存的唐代木结构建筑保存较完好有四座,都位于山西,即南禅寺、佛光寺、广仁王庙、天台庵。

3) 宋——纤巧秀丽的商业都市

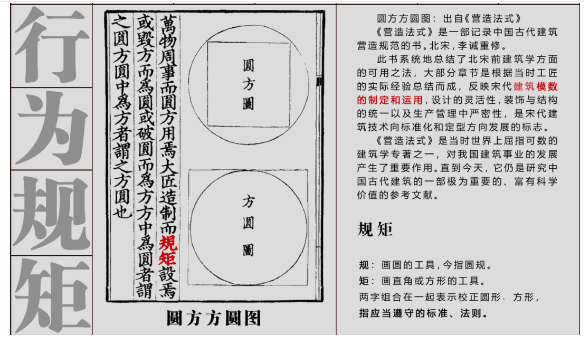

北宋李诫撰写的《营造法式》。是中国古代最完整的建筑技术书籍,标志着中国古代建筑已经发展到了较高阶段。

介绍《营造法式》“圆方方圆图”

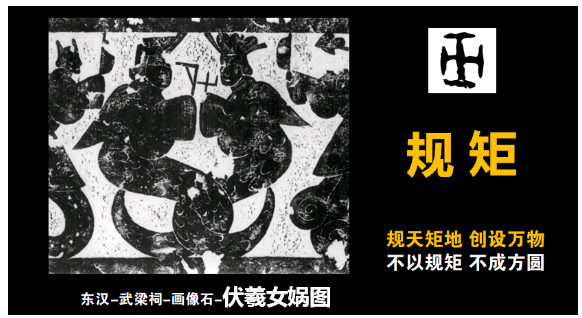

切入《说文》:“规矩”一词的由来,伏羲女娲“规天矩地,创设万物”。

《营造法式》圆方方圆图

规矩一词的起源与寓意

4) 辽——汉风犹存的异域特色

辽代留下的山西应县佛宫寺释迦塔(简称应县木塔),是我国现存最古老木塔,是古代木构高层建筑的实例。

切入《说文》:“匾额”的具体含义。表达经义、感情之类的称“匾”。表达建筑物名称和性质之类的称“额”。

应县木塔的斗栱与匾额

5) 元——简化粗糙的寺庙建筑

一般寺庙建筑加工粗糙,用料草率,许多构件被简化了。这都反映了社会经济凋零和木材短缺而不得不采用种种节约措施。

5、古建筑的演进

——总结中国建筑发展的超级简史。

中国建筑发展的超级简史

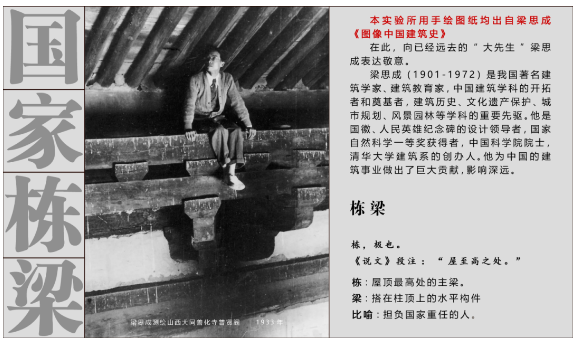

6、梁思成

发现唐代木构建筑佛光寺,颂扬大国工匠精神。

介绍木构建筑关键构件:柱、梁、斗栱。

切入《说文》:“栋”屋至高之处。

梁:搭在柱顶上的水平构件,栋:屋顶最高处的主梁。

现代含义:比喻担负国家重任的人——“国之栋梁”。

栋梁——梁思成

国之栋梁

7、佛光寺榫卯与斗拱认知

——利用《传统建筑榫卯结构虚拟仿真实验》进行传统木构建筑榫卯与斗栱的认知、分析与重构。

六、教学特色与教学创新

1、说文解字-以文传技

文字,担着记录民族历史、传承民族文化、延续民族血脉、凝聚民族力量等重大使命。教学中穿插“说文解字”,让学生感受母语魅力,理解中华文化精髓。再通过“说文”将文化内涵引导至课程思政的内容。

2、虚拟仿真-线上线下

为解决本课程的重难点问题,本人主持的《传统建筑榫卯结构虚拟仿真实验》,获得教育部首批国家级一流本科课程“金课”认定。

教育是一种引导、一种设计、一种诱发、一种启示,而不是包办代替。本课程通过中华美育、文化自信、立德树人、素质教育等环节深入浅出循循善诱引导学生,激发学生爱党、爱国、爱社会主义的理想与精神!

编辑:课程思政研究中心

地址:(狮子山校区)成都市锦江区静安路5号 (邮编:610066) © All Right Reserved . 四川师范大学 版权所有 (网信处制作维护) 蜀ICP备05026983号 信息管理 |